Bienvenue dans un monde vieux de plusieurs centaines de milliers d'années : Le charbon

Nous découvrirons dans différentes parties les singularités de ce combustible qui possède déjà une grande histoire, et dont l'avenir n'est (peut être) pas à remettre en jeu.

Une petite video histoire de découvrir ce combustible fossile.

Comme le pétrole et le gaz naturel, le charbon est une énergie fossile. Sa formation a débuté il y a plus de 350 millions d'années, par la transformation profonde de matières organiques végétales. C'est il y a 360 à 290 millions d'années, au carbonifère (qui veut dire « apporteur de charbon »), que les conditions ont été les plus favorables à la formation du charbon. Mais de moindres quantités ont continué à se former à certains endroits de la Terre, à toutes les époques qui ont suivi, notamment au permien (290-250 millions d'années) et pendant toute l'ère secondaire (ou mésozoïque, 250 à 65 millions d'années).

Son histoire......

Tout commence dans un marécage, en bordure d'un bassin sédimentaire (lagune ou lac).

Des mouvements tectoniques provoquent la montée du niveau de la mer : la végétation, noyée, meurt. Les arbres et les débris végétaux s'accumulent et sont recouverts de masses de boue et de sable sous l'effet de la sédimentation. Cet enfouissement les met à l'abri de l'air et leur évite de pourrir rapidement.

La végétation se reconstitue au-dessus... jusqu'au prochain engloutissement. Le bassin sédimentaire s'enfonçant peu à peu sous le poids des sédiments, les couches de végétaux morts sont soumises à une augmentation de la température qui provoque leur transformation progressive.

La cellulose, composant principal du bois, passe ainsi par différentes phases. Après la tourbe, premier stade de sédimentation, viennent le lignite, puis la houille, puis l'anthracite. Ce dernier possède la teneur en carbone la plus élevée.

A l’ère tertiaire, c'est-à-dire il y a moins de 65 millions d'années, les accumulations végétales sont en général moins évoluées : ce sont souvent des lignites, qui contiennent encore beaucoup de matières volatiles (bitumes et résidus conservant encore la texture du bois appelés résidus ligneux) et dont la teneur en carbone est plus faible. Mais on trouve aussi des charbons du tertiaire d'excellente qualité, mûris prématurément par des échauffements dus à la tectonique des plaques.

Enfin, les accumulations récentes (il y a 10 000 ans jusqu'à nos jours) sont très riches en débris fibreux : ce sont les tourbes, dans lesquelles on distingue encore des formes de branches ou de racines. Elles n'ont pas été assez enfouies pour contenir du carbone élémentaire.

On comprend donc qu’il n'y a pas un, mais des charbons. Ceux-ci se présentent sous plusieurs formes, classées en fonction du pourcentage de carbone et du pourcentage de matières volatiles :

Les charbons naturels :

L'anthracite :

De

faible teneur en matières volatiles (moins de 8 %), très riche en

carbone, il brûle régulièrement avec peu de flammes. Homogène, il

présente plus de dureté et son aspect est brillant. Il est très

recherché car ses applications sont nombreuses, il est très apprécié

pour le chauffage domestique.

Les maigres :

Le taux de matières volatiles est sensiblement plus élevé que le précédent. Tout comme l’anthracite à la combustion, les morceaux ne s’agglutinent pas et ne gonflent pas.

Les gras :

Gonflent au cours de la combustion. Ceux qui ont un indice de gonflement important sont utilisés pour la production de cokes se sont les « charbons à coke ».

Les flambants :

Avec plus de 30 % de matières volatiles et peu de propriétés cokéfiantes, ils brûlent en donnant de longues flammes. Ce sont les plus abondants et par conséquent d’un rapport prix/calories intéressant pour fournir de la chaleur ou de l’électricité.

On les appelle communément « charbon vapeur ». C’est surtout dans les gisements de charbon-vapeur que l’on trouve le plus grand nombre d’exploitations à ciel ouvert.

Le lignite :

C’est un produit à fort taux de matières volatiles.

Le lignite est utilisé en vrac pour la production d’électricité ou des applications industrielles.

Pour le chauffage il est utilisé sous forme compressée appelée briquette et le plus souvent en mélange avec le bois.

La tourbe:

Est de la matière végétale peu évoluée, ce n'est pas un charbon au sens strict. Sa teneur en carbone est de 55 % et elle est composée exclusivement de matières volatiles. C'est un mauvais combustible qui fut beaucoup utilisé partout en Europe sous forme de briques séchées pour le chauffage, mais qui ne l'est plus que localement (en Irlande, par exemple).

Les charbons transformés :

Les Agglomérés ou Boulets :

Comme leur nom l’indique, il s’agit de fines particules de charbon agglomérées au moyen d’un liant.

La plupart de ces boulets sont fabriqués à base de fines particules d’anthracite dans des usines d’agglomérations situées à proximité des mines ou des ports d’importation charbonnière.

On distingue essentiellement deux types d’agglomérés de Houille :

- les boulets crus : agglomérés par pression.

- les boulets défumés ou non fumeux qui subissent un traitement complémentaire permettant de diminuer certaines émissions dans l’atmosphère ; ils sont de qualité supérieure.

Les cokes :

Le coke est obtenu par carbonisation du charbon à l’abri de l’air dans des fours à 1000° pendant une vingtaine d’heures.

Les

matières volatiles ainsi éliminées laissent un produit solide fissuré,

d’apparence poreuse et mécaniquement résistant. Il est constitué

uniquement de carbone et de matières minérales calcinées.

Hormis le chauffage domestique, la principale utilisation du coke est la production d’acier dans les hauts-fourneaux.

Ce diagramme représente la consommation mondiale de charbon (tout les types de charbon sont pris en compte).

Alors que la concurrence du pétrole et du gaz naturel avait limité son expansion au cours des trois dernières décennies, les années 2000 sont marquées par un accroissement sans précédent de la production mondiale de charbon, avec un taux de croissance annuelle moyen de 4,8 % sur la période 2000-2007. En 2008, la production mondiale a atteint 6,8 Gt.

La production des pays de l'OCDE (Organisation de Coopération et Développement Economique) s'accroît faiblement depuis 2000 - seuls les États-Unis et l'Australie ont des hausses significatives -, celle des pays asiatiques émergents décolle. Depuis 2000, la Chine a doublé sa production de charbon et l'Inde, bien qu'à un autre niveau, l'a accrue de 45 %. À eux seuls, les deux pays sont responsables des trois quarts de l'accroissement de la production mondiale. Autre pays asiatique à mentionner : l'Indonésie qui, en l'espace de sept ans, a plus que triplé sa production.

La Chine est de loin le premier producteur mondial avec 42 % des volumes extraits. Les États-Unis se placent en deuxième position avec 18 %. Viennent ensuite l'Australie (6,6 %), l'Inde (5,8 %), la Russie (4,6 %), l'Indonésie (4,2 %) et l'Afrique du Sud (4,2 %). Ces sept premiers producteurs représentent 85 % de la production mondiale.

Au premier semestre 2009, face à la baisse de la demande consécutive à la crise, la production de charbon a été réduite et de nombreux projets de développement de capacités ont été repoussés. L'incertitude environnementale dans un certain nombre de pays, facteur de risque pour les investisseurs, freine également les nouveaux projets.

Néanmoins, l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) prévoit un accroissement de la production mondiale de 2 % par an sur la période 2006-2030, la Chine et l'Inde étant responsables des trois quarts de cette augmentation.

Le charbon a toujours été bon marché comparativement aux autres énergies fossiles. Même si c'est lui qui a enregistré la plus forte progression de prix entre 2003 et 2008 avec une multiplication par près de 5, il reste moins cher que le pétrole ou le gaz.

L’avenir de la production mondiale de charbon repose à la fois sur l’amélioration des techniques d’exploration et de transformation du charbon pour produire davantage d’énergie à partir d’une même quantité de charbon.

Au cours des vingt prochaines années, l’utilisation mondiale du charbon pourrait augmenter de 60%. La gestion de l’impact climatique de l’utilisation du charbon devient donc un véritable enjeu.

Devenu à la fin du XVIIIe siècle la principale source d’énergie, le charbon est à l’origine de la révolution industrielle. La Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne ont ainsi bénéficié de gisements qu’ils ont pu exploiter à proximité des zones de consommation. En France, l’extraction du charbon remonte au Moyen Age, mais se développe surtout à la fin du XVIIIe siècle jusqu’à la moitié du XIXe, notamment dans les bassins du Nord-Pas-de-Calais, de la Lorraine et de la Loire.

Son utilisation est diverse et variée

Pour les moyens de transport :

Dans le temps, le moteur à combustion n'existait pas.

Les gens se déplaçaient à pied soit à cheval, mais sur de courtes distances.

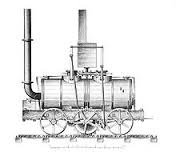

Jusqu'au jour ou Richard Trevithick en 1804 inventa la première locomotive à vapeur, qui permettait au gens de parcourir de plus grandes distances plus rapidement.Trés vite le bateau à vapeur pris aussi du service.

Pour le chauffage :

Avant que naisse le chauffage élèctrique les gens devaient chauffer leur maison au feu de bois.

Mais quoi de plus difficile et long qu'un feu de bois, alors que l'utilisation du charbon est beaucoup moins coûteuse et est bien plus simple.

Quand le charbon brûle il dégage une chaleur bien plus chaude qu'un simple feu de bois.

Depuis les progrès techniques et scientifiques de la deuxième moitié du XXème siècle, le charbon est utilisé dans beaucoup de domaines.

. Les utilisations dépendent de la qualité et du calibre du charbon:

- les centrales électriques thermiques utilisent les charbons bruts d'un calibre inférieur à 6 mm et les résidus de lavage.

| Produit beaucoup de chaleur |

Lors de sa combustion, c'est une énergie fossile qui libére beaucoup de dioxyde de carbone. |

| La combustion dure longtemps |

C'est une énergie non-renouvelable et très couteuse à extraire

|

|

Son prix baisse de plus en plus

|

N'est pas une ressource illimitée |

|

C'est la seule forme d'énergie fossile solide

|

C'est une énergie fossile très polluante surtout à cause de ses impuretés qui se dispersent dans l'atmosphére lors de sa combustion. |

|

Il est disponible dans de nombreux pays. Les gisements connus sont très importants.

|

Il est très salissant |

| Il existe sous plusieur formes |

Comment est extrait le charbon ?

Il existe deux types de mines : - les mines sous terre

- les mines à ciel ouvert

1.Les mines sous terre:

Il existe diverses méthodes pour l’exploitation des gisements souterrains. Elles ont toutes en commun le creusement de puits et de galeries d’accès aux gisements et l’emploi de machines ou d’explosifs pour l’extraction du charbon. Les accidents dans les mines souterraines sont fréquents — toutes les statistiques placent les mines de charbon parmi les lieux de travail les plus dangereux — et le risque de catastrophes est toujours présent dans de telles opérations. Les deux types de catastrophes qui peuvent survenir sont les effondrements dus à une erreur technique, les explosions et les feux et incendies résultant d’une accumulation de méthane, ou à la présence de poussières de charbon.

L’accès aux gisements s’effectue par forages et tirs à l’explosif. L’exploitation d’un gisement dans les profondeurs de la terre nécessite une installation spéciale : un réseau de puits et de galeries communiquant avec la surface et permettant la circulation du personnel, le transport du matériel et du minerai. On accède au fond par un puits d’extraction, duquel partent des galeries menant aux chantiers. Les différents niveaux d’exploitation sont reliés par des galeries appelées plans inclinés. Toutes les excavations (sorte de trous) souterraines doivent être desservies par des systèmes d’aération (amenée d’air frais et évacuation d’air vicié), d’alimentation en électricité, en eau et en air comprimé et de moyens de communications.

Durant toute l'histoire de l’exploitation du charbon d’importants efforts humains étaient en jeu.

L’exploitation du charbon a causé la mort de plus d’un million d’hommes au cours des XIXe et du XXe siècle : les causes principales en ont été le grisou, un gaz naturel se dégageant des couches de charbon causant des explosions meurtrières appelées « coups de grisou » (ex : Catastrophe de Courrières en 1906, 1 099 morts), les incendies (ex : Incendie de 1956 à Marcinelle, 262 morts), la silicose (une maladie pulmonaire mortelle provoquée par l’inhalation de particules de poussières de silice dans les mines), les effondrements, etc.

Malgré le danger, ces conditions extrêmes ont souvent créé une forte solidarité entre les mineurs. Aussi, cette cohésion et ce soutien ont marqué l’histoire du charbon.

2.Les mines à ciel ouvert :

L’exploitation à ciel ouvert de gisements de charbon peut se faire par diverses méthodes, dont le choix est déterminé par la situation géographique, la topographie et les facteurs environnementaux. Si l’exploitation à ciel ouvert est de façon générale moins dangereuse que l’exploitation souterraine, elle n’en présente pas moins des risques particuliers qu’il importe de préciser. L’emploi d’engins lourds ne comporte pas seulement des risques d’accidents, il peut aussi exposer les travailleurs aux gaz d’échappement, aux bruits et à des produits tels que carburants, lubrifiants et solvants. Les conditions météorologiques peuvent elles aussi poser problème, notamment en cas de fortes précipitations de pluie ou de neige, de verglas, de faible visibilité et de températures extrêmes. Si l’extraction nécessite l’emploi d’explosifs, des précautions spéciales s’imposent pour leur manutention, leur stockage et leur utilisation. Les déchets sont empilés en énormes terrils, ce qui exige des mesures appropriées pour empêcher les éboulements et pour assurer la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement.

Pourquoi ne trouve-t-on plus une mine de charbon en activité en France ?

Les

mines de charbon qui ont connu de très belles années d’exploitation et

de rentabilité ont été fermées les unes après les autres et ce déclin a

commencé à partir de la fin des années 1980 jusqu’au 23 avril 2004 qui

est la date de fermeture de la dernière mine de charbon : celle du puits

de la Houve située à Creutzwald en Moselle.

La

décision par les autorités de fermer progressivement les mines de

charbon en France a reposé essentiellement sur des critères économiques.

En effet, les mines françaises et leur coût d’exploitation en faisait

une industrie qui n’était plus du tout rentable et ne rapportait plus

d’argent.

En

2004, lors de la fermeture de la dernière mine de charbon, le charbon

issu des mines asiatiques notamment, étaient 3 fois moins cher que celui

obtenu en France. Pour exemple on peut citer le prix de la tonne qui

était de 50 euros en chine alors qu’il fallait compter 150 euros la

tonne en France.